30 mai 2019 | Mise à jour le 29 mai 2019

Pendant deux ans, le photographe a posé son objectif à Denain, ville du Nord enlisée dans le chômage et la pauvreté. Résultat : un roman-photo qui donne à voir la vérité crue d'une France qui n'est pas en marche.

Avant de devenir photographe, Vincent Jarousseau a été militant à l'Unef, puis assistant parlementaire. De cette ancienne vie, il a gardé le goût de la chose politique. Il est coauteur, avec l'historienne Valérie Igounet, de L'Illusion nationale, roman-photo sur les électeurs du Front national, publié par Les Arènes en 2017.

Pourquoi as-tu photographié durant deux ans le quotidien de huit foyers modestes ?

J'ai voulu incarner une réalité crue, celle qui consiste à subvenir aux besoins d'une famille avec des minima sociaux ou des revenus modestes : comment faire avec 800 à 1 200 euros par mois pour se déplacer, nourrir une famille, se soigner, se cultiver… Cette enquête sur les « fractures françaises » est née pendant la présidentielle. J'ai été frappé de la distorsion entre le candidat Macron, son discours d'injonction, l'élitisme qu'il incarne, et cette France invisible qui n'y arrive tout simplement plus. Son dédain pour les derniers de cordée transperce le cœur de ces personnes. Christian, qui perçoit l'allocation aux adultes handicapés, l'exprime drôlement quand il dit que si, pour trouver un boulot, il traverse la rue, il a un mur en face !

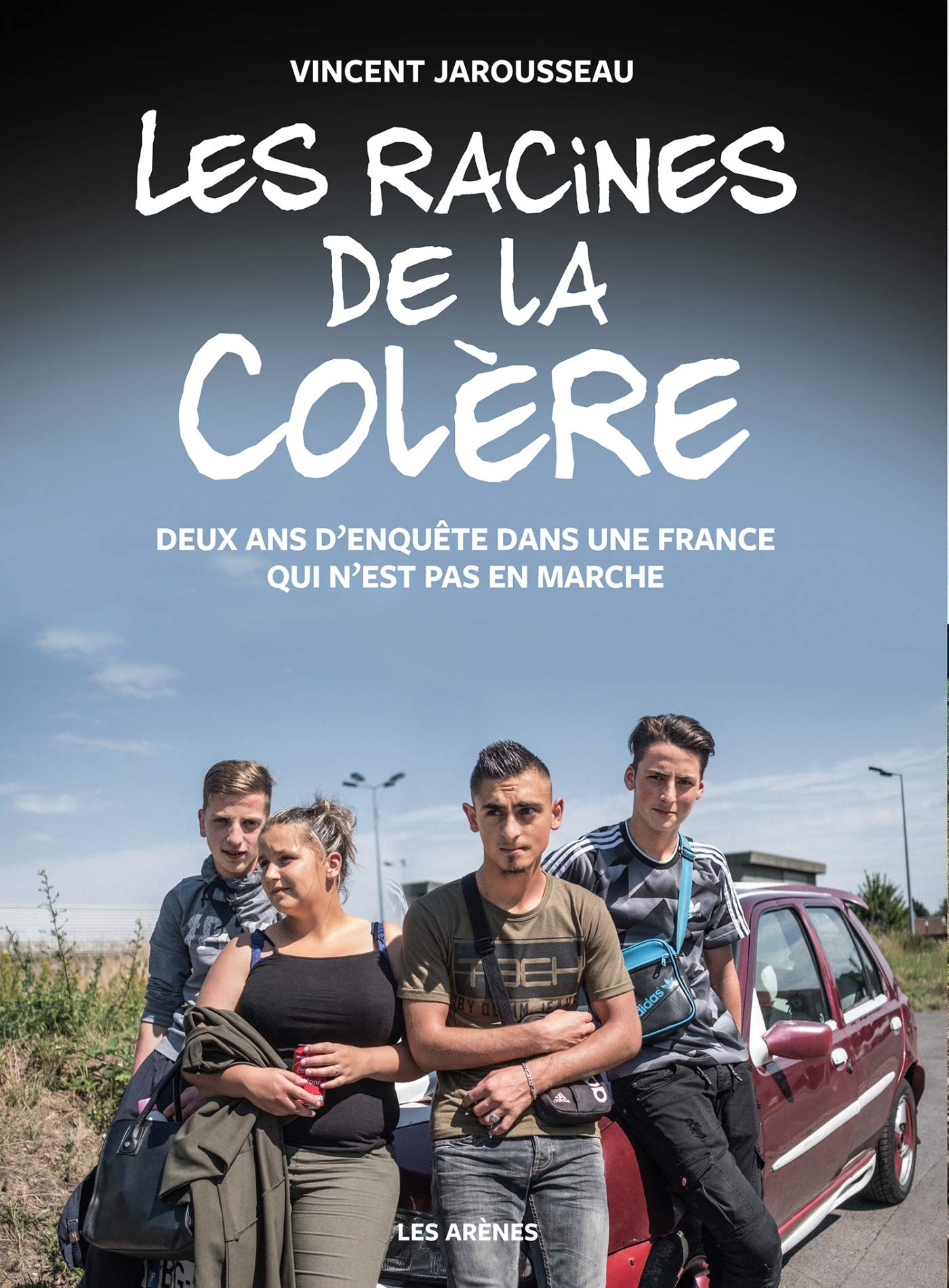

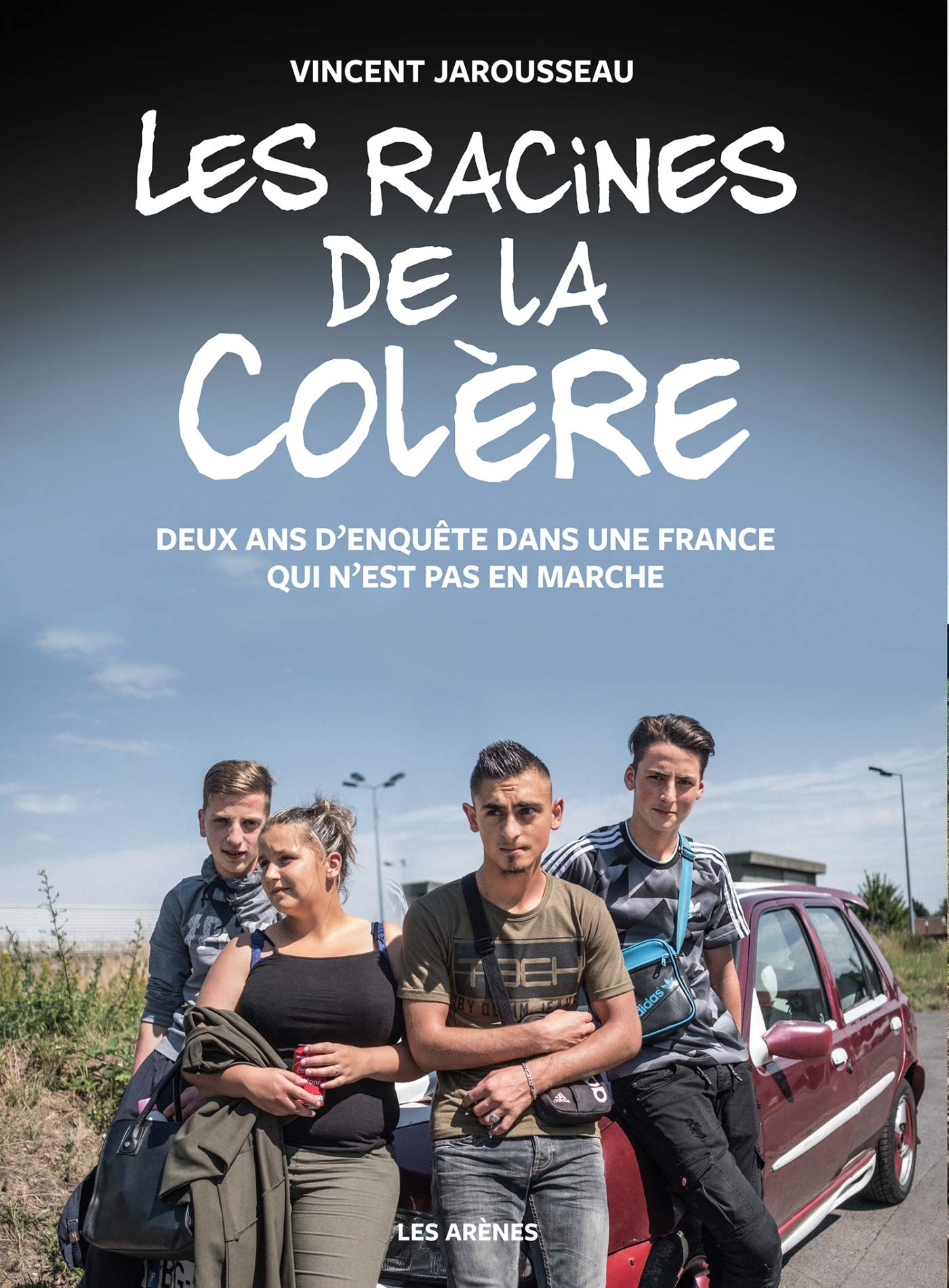

Ton dernier roman-photo s'intitule Les Racines de la colère. Où plongent-elles ?

La ville de Denain, ancienne capitale du charbon et de l'acier qui a contribué à la reconstruction de la France et de l'Europe après-guerre, reste marquée dans ses chairs, ses paysages, par la fermeture d'Usinor il y a quarante ans. Au début du livre, Bernadette, qui a 80 ans, raconte la ville animée de sa jeunesse, son passé florissant. Aujourd'hui, il n'y a plus que des friches ; les choix économiques depuis le premier choc pétrolier ont contribué à désindustrialiser la région. Denain est une des villes les plus pauvres de France, où le Rassemblement national s'implante.

En lien avec l'institut de recherche Forum Vies Mobiles, ton travail s'intéresse aux mobilités contraintes et entravées des milieux populaires. Qu'as-tu pu observer ?

Des travailleurs souvent peu qualifiés et en concurrence directe avec des travailleurs détachés – notamment dans le BTP, le transport, la logistique – sont obligés d'aller de plus en plus loin pour trouver un travail. Tanguy parcourt entre 400 et 500 kilomètres par jour pour livrer du pain ; Michaël, routier, se déplace quotidiennement en Allemagne ; Adrien, travailleur nomade, va de chantier en chantier pour Eiffage… Cette « hypermobilité » contraint souvent les femmes à rester au foyer, ou à trouver un emploi dans les services à la personne. Des hommes comme Loïc, prêts à tout pour s'en sortir, passent facilement trois heures par jour dans les transports pour parcourir 30 kilomètres, faute de permis de conduire.

Enfin, des familles qui vivent des minima sociaux sont assignées à résidence. Pour certaines, cette immobilité est protectrice car elles survivent grâce à des solidarités familiales, locales. Elles ne bénéficieraient certainement pas de ces ressources ailleurs. Le discours célébrant la mobilité est complètement biaisé, il participe d'un conditionnement idéologique laissant à penser que l'individu peut s'en sortir par lui-même.

En filigrane, ton enquête montre que les gens ne se retrouvent plus ni dans le mouvement syndical ni dans le mouvement politique…

Souvent, les grands-parents ont, par exemple, milité au parti communiste. Mais cet engagement ne s'est pas transmis parce que, d'abord, la gauche a été au pouvoir et elle a déçu, et puis, on en est à la troisième génération de chômeurs. Dès qu'elles en ont les moyens, les personnes les plus éduquées partent pour se construire un autre destin, la mémoire collective se dilue aussi dans ces mobilités.

Les Racines de la colère

Les Racines de la colèreVincent Jarousseau. 170 pages, 22 euros.

Article paru dans Ensemble ! de mai 2019